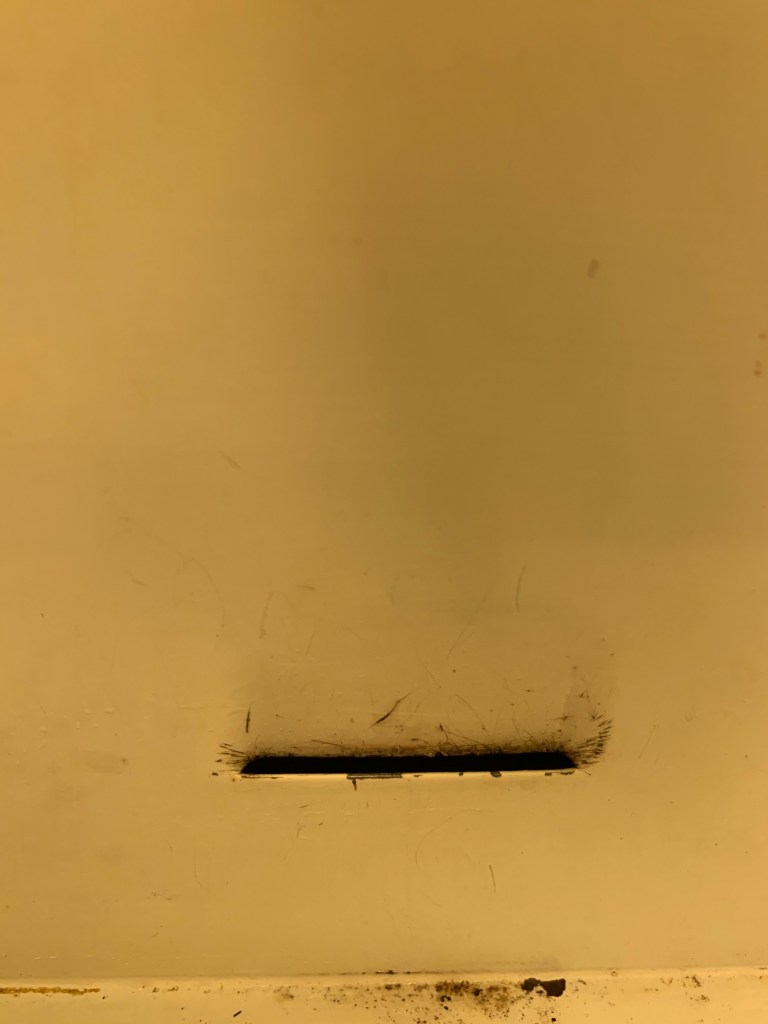

Antes de descubrir el cementerio de hojas de afeitar detrás de la pared del baño, mi teoría era que iban a dar al sótano por una tubería dedicada especialmente para esa función. Entonces bajé a explorar ese subterráneo, un espacio tosco, mal iluminado, cruzado de cables y tuberías, lleno de artefactos abandonados. Había que entrar medio agachado, pendiente de las aristas y de las telarañas, arrastrando los pies para no tropezar con una caja o una lata de pintura. Unfinished es el término de arte que se usa por acá; tal como explica Philip Roth en American Pastoral, un sótano terminado pasó a ser una marca de estatus en el Estados Unidos de mediados del siglo XX, un indicador de acceso a las diversiones asociadas con tener tiempo libre, leisure time. En ese finished basement el hermano del Sueco Lebov humilla a Zuckerman en el ping-pong y le da una lección de vida. El sótano de mi casa es unfinished, apto para lecciones de desamparo o de muerte, si es que.

Según los registros de la universidad, los arrendatarios se han quedado a vivir en esta casa, en promedio, unos cuatro años. La familia que más tiempo estuvo se quedó veintidós años. Varias familias han estado menos de un año. De vez en cuando alguien subarrendaba por el verano. En los años que vivido aquí, los dos departamentos en que se divide la casa siempre han estado ocupados. El primer puso lo ocupan por lo general parejas jóvenes con hijos pequeños.

Pero el archivo muestra una anomalía: hubo un lapso, a fines de los setenta, en que la casa entera estuvo desocupada, por razones que se entenderán más adelante y que –como algunos ya habrán adivinado– se relacionan con el fantasma.

Volviendo al sótano. Si se considera la cantidad de gente que ha pasado por este lugar, uno esperaría que la acumulación de cachureos en el subterráneo fuese mayor, pero hay que considerar que, en realidad, la gente tiende a dejar pocas cosas cuando se muda. A los humanos, por lo general, les cuesta deshacerse de sus objetos. No es que les tengamos tanto apego a las posesiones; simplemente cuesta dejarlas porque la negociación íntima que involucra cada decisión es agotadora, a veces muy desmoralizante. Entonces resulta preferible seguir acarreando para allá y para acá el detrito de la existencia antes que tener que enfrentarse con los recuerdos asociados a esa acumulación. Marie Kondo se hizo multimillonaria porque encontró el método que desactiva esa negociación tan ardua, tan íntima, por medio de una martingala que soslaya toda profundidad (por eso es tan atractiva): la pregunta –algo ridícula, pero muy hábil–: «does it spark joy?»

Tomé nota de algunas de las cosas más notables que encontré en el sótano:

—Frente a un ventanuco con barrotes (la entrada de la antigua bodega carbonera), una ruma de antracita, el carbón piedra más preciado de las minas de Pensilvania. Un balde y una pala de medir de latón, los dos objetos cubiertos de hollín y óxido. Casi al lado, la sombra de lo que alguna vez fue una caldera a carbón.

—Un catre de bronce a medio desarmar, con su sommier desvencijado y solo tres de las cuatro perillas.

—Una trampa de fierro, me imagino que para osos o lobos, mandíbulas de metal que se disparan con un resorte para cercenar la pata del pobre animal que activa el mecanismo. La trampa, asombrosamente, estaba armada y tuve que desactivarla con un palo de escoba. La fuerza del mecanismo al dispararse no solo pulverizó la madera, sino que hizo saltar el aparato y me golpeó la pierna. El magullón en la rodilla me duró meses.

—La obra muerta de un velero de unos seis metros de eslora, varado a lo largo de un muro. Encima de ese casco de fibra de vidrio reforzado con madera estaba su mástil, plegado, envuelto en la mortaja de su vela carcomida. En esa carcasa había, a su vez, un salvavidas de corcho, tres banderas de señales marítimas con los colores ennegrecidos, una carta de navegación de las aguas de Nantucket, el menú de una posada llamada Harborside Inn en Martha’s Vineyard y algunas piezas metálicas semejantes a monedas o fichas telefónicas. Cerca de la proa había un compartimiento lleno de diarios antiguos, una linterna ciega, pedazos de trapo con olor a parafina y una caja de habanos con mechas de quinqué.

—Un mesón de carpintero con su tornillo de madera, un cepillo Stanley de dos asas, sin cuchillas, y varias cajas de clavos de cinco pulgadas, puntas de acero y tachuelas.

—Lo que parecía ser una máquina de coser industrial, con su cubierta de hule, un juego de agujas de repuesto y una aceitadora llena de lubricante color almíbar.

—Cajas de cartón llenas de juguetes de varias épocas. Pareciera que muchos padres o madres pensaron que unos niños fantasmagóricos del futuro los hallarían y les darían de nuevo la categoría de tesoros: Robots de lata a cuerda, barbies, trenes eléctricos, pistas de carrera, laboratorios de química, armamento de todo tipo, paracaidistas con sus hilos enredados, cocinas de ampolleta, cuentas para hacer collares de plástico. Pero los niños del futuro, al parecer, despreciaron esos juguetes viejos, y así se siguieron acumulando, inanimados, fuera de lugar, o fuera del tiempo, como la réplica del módulo lunar del Apolo 11 con su escalerita rota, un sheriff Woody con un brazo de menos y unas cañas de pescar en miniatura.

—Una serpiente copperhead de un metro y medio de longitud, camuflada y adormecida sobre una ruma de leña. Se dejó meter dócilmente en una bolsa de lona cuando vino un encargado de Rescate Animal con sus varas y tenazas de largo alcance.

Con la serpiente agarrada de la cabeza mientras la metía en la bolsa de lona, el tipo paseó la mirada por el sótano oscuro y comentó:

—¿Vives aquí? Ya no quedan sótanos unfinished por estas partes. No costaría nada arreglarlo: una mesa de pool, un bar, unos sillones cómodos, una tele, estaría perfecto para fiestas pequeñas. Pero primero tienes que sacar toda esta basura acumulada, para que no te lo invadan todo las alimañas.